公益社団法人2025年日本国際博覧会協会とアジア太平洋トレードセンター株式会社は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)のテーマウィークの実施に向け、連携協力を行っています。

本WEBページにて、テーマウィークの情報発信を行ってまいります。

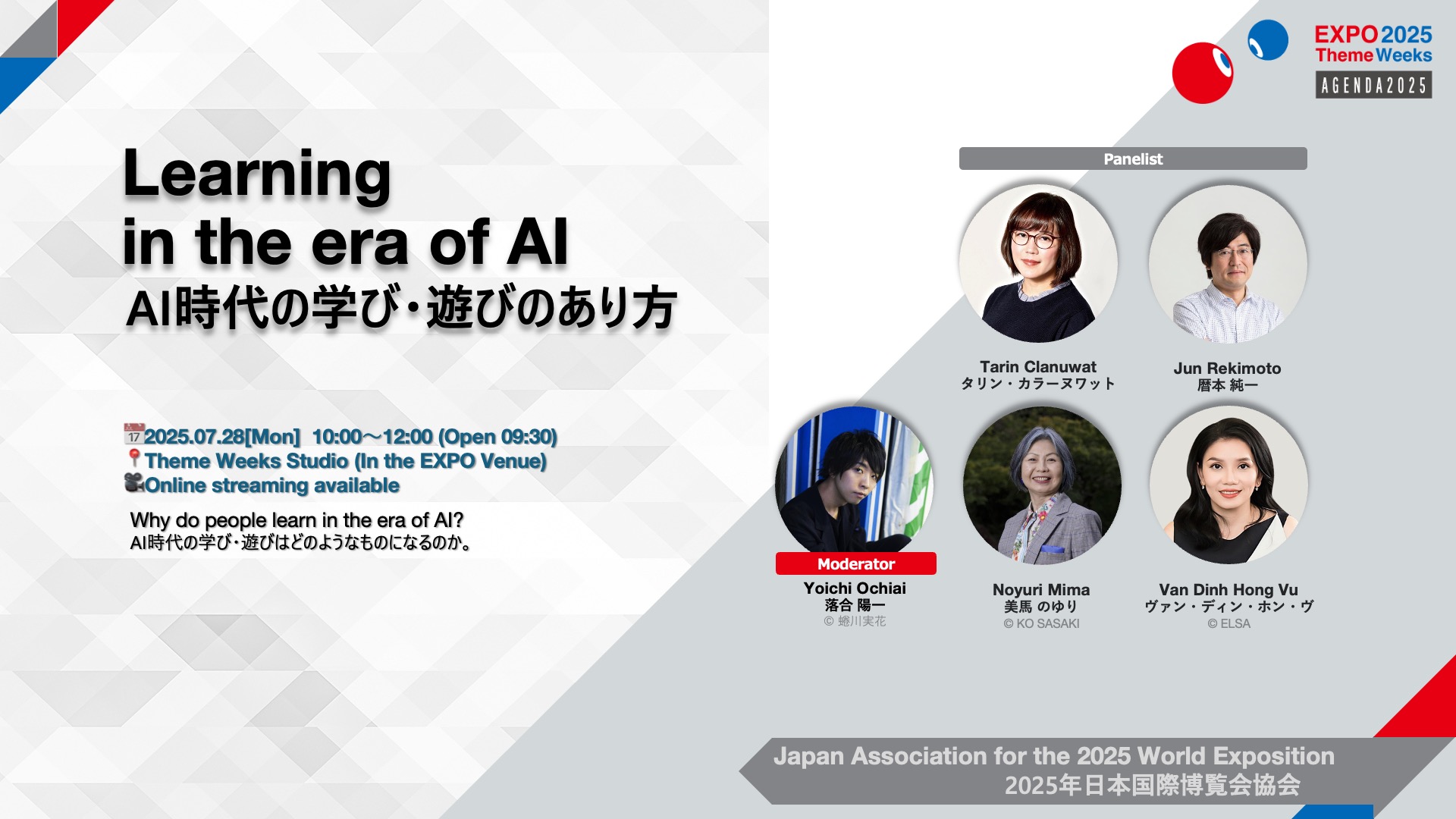

7月28日開催のアジェンダ2025 主催プログラムに参加してまいりました。

・開催場所:大阪・関西万博会場内 テーマウィークスタジオ

プログラム①「AI時代の学び・遊びはどのようなものになるのか?」

【プログラム概要】

以下リンクよりご確認いただけます。

→AI時代の学び・遊びのあり方 | 大阪・関西万博テーマウィーク

【参加感想】

・AI時代の学び・遊びはどのようなものになるのか?

今も昔も社会が発展、人類が進化していくためには学びが重要であり、その学びの中には遊びが影響していた。今後AIによって社会が大きく変わっていくと思いますが、今日学んだことを大切にしていきたいと思います。楽しいセミナーでした。ありがとうございました。

現代の加速するAIの進化のことを考える良い機会とありました。AI化によりコスパ、効率化が進む中でクリエイティブを生み出すのは遠回りをすること、楽しいから学ぶ価値観であることを再認識できました。

トークセッションを通じて、AI時代の学び・遊びは「主体性」と「創造性」が鍵になると感じました。知識を得るだけでなく、自ら問いを立て、AIと協働しながら探究する姿勢が求められます。遊びもまた、単なる娯楽ではなく、学びとつながる創造の場として進化していくと思いました。AIの発展によって人間らしさがより問われる時代になるという視点が印象的でした。

今回の講演からAIが進化し学びが生活必需でなくなった今、遊び心や対話、問いを立てる力が学びの原動力となると思いました。効率だけでなく、回り道や失敗から得る気づきは技術が進歩しても大切だと感じました。

著名な方々のお話を聞かせていただき、大変有意義な時間となりました。AIを操るには、人間の過去や未来について深く考え、知ることが重要なのだということがわかりました。また、AIを使う側の者は、何かをする上での一つの効果的な手段や道具としてうまく利用するべきであることを改めて実感しました。今後、AIを使った未来がどのように進んでいくのか、不安もありますが、楽しみのほうが大きいです。この度はありがとうございました。

AIが著しい発達を見せているが、効率化を目的にすべてがAIに取って変わるのではなく、AIが代替する部分、人が担う部分を明確にして、良いところを取り入れつつ、学び、遊びを実施していくのが良いと思いました。

学ぶこと=遊ぶことと捉えて知識や経験を身に着けることは、思考する人間ならではの特性であると感じました。また、学びの中に遊びや楽しさを見出して取り組むことで、より学習効果が高まるというのは、自分自身の経験を振り返ってもとても共感できる内容でした。AIを使う事でプロセスを経ずに答えを得ることが出来る現代において、その答えに至るまでの試行や失敗から学ぶことが肝要であることは、人間の文化的側面を感じて面白かったです。

これからのAI時代には、遊びと学びの区別や境界線がどんどんあいまいにはなるが、「学び」の動機を「遊び」にすることができれば、自分の好奇心を満たし、興味を持って学びを継続することができる。これは今までもそうであったが、AIの活用で自分自身で加速度的に学ぶことができるようになる。

AIは効率的な学びは出来るが、プロセスは学ぶ事が出来ない。取り入れる際は遊びを効果的に入れつつ学びに結びつけるのかがAI時代の学びになると感じました。

大変勉強になりました。ありがとうございました。インフラこそAIを活用していくべきというお話は、インフラに携わる会社として共感とともに力強く思いました。また、学習には楽しさが大切であり遊びが学びにつながり、AIのいろいろな情報を人間がどう使うか、人間は学び続けないといけないという言葉が印象深かったです。

この度は、貴重な体験の機会をいただき、誠にありがとうございました。漠然としていたAIとの未来について、改めて深く考えるきっかけを得ることができました。特に印象的だったのは、「AIに質問をすれば、答えはすぐに返ってくるが、その答えに至るまでの考えや学び、経験は得られない」というお話です。AIが進化し、より便利になることは素晴らしい一方で、人間らしさやアナログ的な良さが失われることがないければいいなと感じました。

今回のプログラムを通じて、AIによってイノベーションの折り返し速度はさらに早くなる一方で、人間の学び(教育)の速度がどうなるかは不明な点はありますが、AIの得意不得意分野や人間の心理などまだまだ未知な部分がある中でも、確実に世界が広がっているのだと感じました。また、AIに取って代わられてしまい人の役割がなくなることへの不安もありましたが、人が学ぶべきものは無くならないと感じることができました。個人的には、学びの動機としての遊びの要素の活用について、遊ぶことから学びとなることの堅ぐるしさというご意見やインフラなどに有効に活用や「幸せな世界とは、寝て点滴しながらゲームする姿は、縄文人が現代人を見て思うこと「あいつら何のために生きているのか」が同じかも」といった話題が特に印象に残りました。問を立てる能力は人間にしかできないこと、AIを使いこなしていくためにはAIと共に人が学びつづける必要があることを学ぶことができました。大変有意義な時間をいただきありがとうございました。

AIが進化したこの時代においても、やっぱり人の学びには「面白い体験」が欠かせないと実感しました。遊びの中から自然に学ぶスタイルこそ、これからの時代にも大切な学び方なんだと。

実体験を通じてしか得られない、数値では測れない価値。それをどう感じて、どう判断するか。一直線に効率よく学ぶことも大事だけど、寄り道こそが気づきの宝庫です!

企業や商品の紹介も体験型が伝わる手段だと感じ、ツールのひとつとして、AIは使っていくんだと確信しました。

そして生成AIを導入できない企業のケースとして、「上層部がAIの価値を知らない」という興味深い話もでました。そこで出てきた提案が飲み会の場でAIと楽しく会話してもらうことで、AIの可能性を体感してもらうことです。これぞ「大人の学びと遊び」だと感じました。

実体験を通じてしか得られない、数値では測れない価値。それをどう感じて、どう判断するか。一直線に効率よく学ぶことも大事だけど、寄り道こそが気づきの宝庫です!

企業や商品の紹介も体験型が伝わる手段だと感じ、ツールのひとつとして、AIは使っていくんだと確信しました。

そして生成AIを導入できない企業のケースとして、「上層部がAIの価値を知らない」という興味深い話もでました。そこで出てきた提案が飲み会の場でAIと楽しく会話してもらうことで、AIの可能性を体感してもらうことです。これぞ「大人の学びと遊び」だと感じました。

プログラム②「公平な学びの機会を得るために何ができるか?」

【プログラム概要】

以下リンクよりご確認いただけます。

→学びへの公平なアクセス | 大阪・関西万博テーマウィーク

【参加感想】

・公平な学びの機会を得るために何ができるか?

今日のデジタル化の社会において、日本を含め世界中での教育現場での教師と学生の関係性や、家庭・コミュニティ等での人と人との関わり方をAI利用を絡め、改めて構築すること、その事が将来の人間社会での個人を取り巻く共助を醸成されると思う。その延長線上でのwellbeingの存在があると感じている。

リアルを主体とした教育制度は、毎日出社することを基礎とした労働社会に適合する人を育成することを思想的背景としてきました。社会での働き方の大きな変化が、教育のあり方にも影響を与えています。つまりオンラインでの教育機会の拡大です。ネットアクセス環境・障害や病気を抱える子供をサポートする技術も向上し、適切に取り入れていくことが学びの機会の提供に資すると考えます。一方で学術的な能力のみでなく、ウエルビーイングやエンゲージメントの向上に目を向けると包摂性や身体性からの学びが重要となります。多様性に触れつつ健康的な協調性を学ぶ機会の提供としてリアルとの両立を担保する必要があると考えます。

教育のDXが進む中、本プログラムは多様な学習者に対する新たな教育モデルを提示しており、企業としても人材育成や社会貢献の観点から示唆に富む内容だった。また、AIやリモート学習の活用による学びの個別最適化は、将来の人材の可能性を広げる重要な鍵に成り得ると感じた。食品業界においては、現場力、創造力などを兼ね備えた多様な人材確保が不可欠であり、教育の在り方を社会全体で支える必要性を再認識する機会となった。

コロナ禍を経て、学びへのアクセスに必ずしも登校を必要としない環境が整備されることとなった。しかし、このことで不登校の問題を完全に解決することができたとはいえず、日本においてさえも、全員が平等に学びへのアクセスを享受しようとするためには様々な問題が残されていることが今回のセミナーを通じて知ることができました。

公平な学びには、テクノロジー活用と社会性の育成が不可欠だと感じました。AIによる個別最適化やメンタルヘルス支援は、学びの機会を広げ、不登校問題にも対応できる可能性を秘めています。香港の事例のように、親の収入に左右されない無償教育、そして地域社会の連携が、質の高い教育と子どものウェルビーイングを支える鍵となるでしょう。日本の学力は高いですが、これからはレジリエンスや社会的スキルを育み、変化の速い時代に対応できる教育への転換が必要です。

今日の生活環境の変化などで、すべての子供達に与えられた「学び」の機会を失うことが多いのが現状である。人と対面で学ぶことだけが教育の場ではなく、インターネットを通した学習機会という選択肢も増え、障壁をもった子供も含め、子供達のニーズに応じた学びを与えていくことが必然であるそのためには子供達の多様性や包摂性を尊重し、学びが公平に与えられることが望ましい。社会的により深い理解が得られることで、成長した子供達が社会の一員として活躍でき、強いては持続可能な世界の構築に繋がる。今度のより良い学びの与え方で未来が大きく変化することを期待している。

この度は本講座を受講させていただき、ありがとうございました。下記感想となります。

・OECDによる数多くのデータにより、パンデミック後の変容や日本の立ち位置が高い点を理解・パンデミック後に拡大したオンラインを通じた授業は、収束とともにに終了してしまった。この観点でも学ぶ機会が公平とはとても言えない

・オンラインが普及したとしても、やはりfacetofaceのコミュニケーションは重要であると理解

・AIは大きな変革をスピード感ともって普及、今後もその発展は注目すべき内容となるが、 あくまでもソリューションと捉え、それをどう活用していくのかをしっかりと見極める必要があると思料この度は大変貴重な機会をいただき、ありがとうございました。

・OECDによる数多くのデータにより、パンデミック後の変容や日本の立ち位置が高い点を理解・パンデミック後に拡大したオンラインを通じた授業は、収束とともにに終了してしまった。この観点でも学ぶ機会が公平とはとても言えない

・オンラインが普及したとしても、やはりfacetofaceのコミュニケーションは重要であると理解

・AIは大きな変革をスピード感ともって普及、今後もその発展は注目すべき内容となるが、 あくまでもソリューションと捉え、それをどう活用していくのかをしっかりと見極める必要があると思料この度は大変貴重な機会をいただき、ありがとうございました。

各個人個人の個性を理解し公平に学んでいくことが出来る社会や時代とともに様々な変化のもと学べる環境を作っていくことが大切だと感じました。日本でも特にコロナ以降「常識」と考えられてきた部分の変化も大きく、そのような環境の中でも、子どもたち一人一人によりそえる、未来に向けた仕組づくりが必要だと思います。

プログラム③「多様化する個性に対して、学び・遊びはどう変わっていくか?」

【プログラム概要】

以下リンクよりご確認いただけます。

→多様な個性を活かす学び・遊び | 大阪・関西万博テーマウィーク

【参加感想】

・多様化する個性に対して、学び・遊びはどう変わっていくか?

日本語のセッションでは、盲目で聴覚を持たない福島東大教授が、「学びと遊び」について一言一言を丁寧に語られていたのが印象的でした。盲ろうという制約の中で、それでもなお他者とつながり、思考を共有しようとする姿勢に心を打たれました。

福島教授の存在は、学びや遊びが“自由に動ける人”だけのものではなく、むしろ制約の中からこそ創造性やつながりの本質が立ち上がってくることを体現しています。「学び」と「遊び」は、誰にとっても開かれた営みであり、そこには制限の有無を超えた人間の可能性があると気付かされました。

また教育者からの目線として学生が何かに初めて触れ、夢中になり、自分の個性と学びがつながる瞬間。それを見守り、きっかけを与えることこそが教育者の本質であるとうことが講演者から語られていました。教える側が一方的に答えを与えるのではなく、学び手の内側にあるものを信じて引き出すことの大切さに気づかされ、それは大人の職場でも同様であると感じました。

また学生の創造的なエネルギーから教員自身がインスピレーションを受け取るという“循環”の視点は、教育とは、単に知識を伝えるだけではなく、ともに刺激を与え合い、高め合う関係であると実感しました。当社でも上司と部下という関係性は存在するものの、共に高め合うことができるパートナーであるというマインドセットがお客様にも会社の成長にとっても重要であると気づかされ、日々の業務に活かしていきたいと感じました。

福島教授の存在は、学びや遊びが“自由に動ける人”だけのものではなく、むしろ制約の中からこそ創造性やつながりの本質が立ち上がってくることを体現しています。「学び」と「遊び」は、誰にとっても開かれた営みであり、そこには制限の有無を超えた人間の可能性があると気付かされました。

また教育者からの目線として学生が何かに初めて触れ、夢中になり、自分の個性と学びがつながる瞬間。それを見守り、きっかけを与えることこそが教育者の本質であるとうことが講演者から語られていました。教える側が一方的に答えを与えるのではなく、学び手の内側にあるものを信じて引き出すことの大切さに気づかされ、それは大人の職場でも同様であると感じました。

また学生の創造的なエネルギーから教員自身がインスピレーションを受け取るという“循環”の視点は、教育とは、単に知識を伝えるだけではなく、ともに刺激を与え合い、高め合う関係であると実感しました。当社でも上司と部下という関係性は存在するものの、共に高め合うことができるパートナーであるというマインドセットがお客様にも会社の成長にとっても重要であると気づかされ、日々の業務に活かしていきたいと感じました。

福島智さんの「学びと遊びは対立しない。inclusion(包摂性)とdiversity(多様性)は日本語としては座りが悪く、同化とバラバラにするという意味では対立項だが、お互いを補完しており、両方を視野に入れるべき(で、ソレを諦めてはいけない)」というお話に、勇気づけられました。自見はなこさんの「こども家庭庁は、0~30歳をこどもと規定している」というお話には、驚かされました。利他的な行動を引き出す行政は、ぜひとも続けていっていただきたいです。合田哲雄さんの「老害とは、学びを止めた人が権力を持つこと」は、思わず声が出てしまうくらい耳が痛かったです。スヒョン・キムさんの「本当に人を人間らしくするものが教育であり、生涯学習はより早くではなく、より深くあるべきで、共感をカリキュラムに入れる必要がある。そして教育の現場は安全であるべきで、教育者のWell-beingを重視し、人への投資が大事だ」とのお話は、教育現場の困難な状況を露わにしていて、それでも諦めない一人でいたいと思いました。

学びの場は安心して失敗できる場所、いろんなたくさんの人やコトと出会う場所は、本当にそんな場所で好奇心に満ち溢れている場所であってほしい。話し合いと言いつ、勝ち負けじゃないですが、何かと対立しまいがち、建設的な対話を心がけていこうと思いました。未来をデザインするのは私たちですね。

参加させて頂き有難うございました。新たな気づきがあり感謝します。

①多様な個性について→内向きな考えをしていた事に気付かされました。また自分の世界は半径数十メートルの中での価値観(人間関係含めて)で生活をしていたこと→もっと外に目を向け、縦横、斜めの人間関係、世界を観るポジティブな思考が大事で有ること、自分自身の中で許容範囲を広めることで違った景色が見える事をセミナーを通じ学びました。

②福島先生→以前NHKの特集で拝見しました。実際の指点字を拝見して、これまでのご本人の想像を絶する努力、ご家族の無償の献身的な愛→感動しました。また読書を通じての古今東西の人々の考えに触れる事の大切さ→今後生かして行きたいです。

①多様な個性について→内向きな考えをしていた事に気付かされました。また自分の世界は半径数十メートルの中での価値観(人間関係含めて)で生活をしていたこと→もっと外に目を向け、縦横、斜めの人間関係、世界を観るポジティブな思考が大事で有ること、自分自身の中で許容範囲を広めることで違った景色が見える事をセミナーを通じ学びました。

②福島先生→以前NHKの特集で拝見しました。実際の指点字を拝見して、これまでのご本人の想像を絶する努力、ご家族の無償の献身的な愛→感動しました。また読書を通じての古今東西の人々の考えに触れる事の大切さ→今後生かして行きたいです。

セミナーを受けて思った事は、昨今のテクノロジーのおかげで世界中の人とコンタクトや情報交換が簡単にできます。そして簡単に子供でも身体障害があってもPCなどでモノづくりができるのはとても素晴らしいと思いました。そこから個性を伸ばして遊び=学んで仕事に繋がるような時代になっていくのだろうと感じました。後はAIだけは使いようによっては便利だと思いますが頼り過ぎても個性を殺しそうで怖いです。